學生們在新疆兵團軍墾博物館參觀(資料圖片)。石河子大學醫學院團委 提供

在三師五十一團圖木舒克土陶技藝館的制作體驗區,工作人員正在為學生講解土陶制作技藝(資料圖片)。古蘭拜爾·圖爾蓀 攝

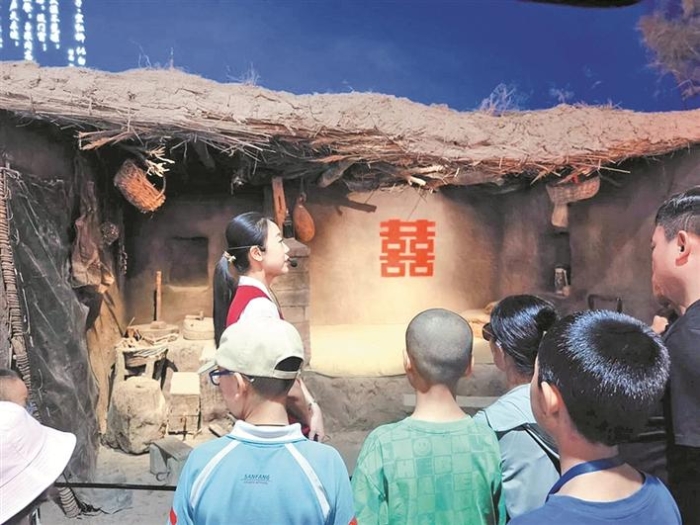

在一師阿拉爾市三五九旅屯墾紀念館內,“軍墾小兵”研學營的學員正在為參觀的學生們進行講解(資料圖片)。青娟 攝

帶領青少年行走鄉野,在實踐中錘煉田園生活技能;組織打卡博物館,感受紅色文化;參觀科普基地,沉浸式體驗科技的無限魅力……近年來,兵團各師市充分挖掘自身獨特優勢,將研學游精心打造成“行走的課堂”。青少年親近自然,在沉浸式體驗中感悟歷史的厚重,在不知不覺間傳承兵團精神。這種寓教于樂的精彩旅程,實現了知識增長與精神滋養的雙重收獲。

“研學+紅色文化” ——在探尋歷史中筑牢信仰根基

3月9日,一群小學生懷著崇敬的心情走進新疆兵團軍墾博物館。一張張照片、一件件陳列品將孩子們帶回了那個激情燃燒的年代。學生們屏息凝視,低聲交流,認真記錄,仿佛穿越時空與革命先烈對話。

烏魯木齊市第七十五小學的學生王駿豪駐足于一幅泛黃的老照片前。照片中,軍墾戰士在零下40攝氏度的嚴寒中,身著單薄破舊的棉衣,臉龐被凍得通紅,卻緊握工具,仿佛在向這惡劣的環境宣告絕不屈服。

“他們為什么不怕苦?”王駿豪問道,講解員指著展柜中一件打滿補丁的軍大衣回答:“因為他們心中裝著祖國,這份信念,讓他們能戰勝一切艱難困苦。”

“每次學生來博物館,他們都會被那些老物件震撼。”新疆兵團軍墾博物館宣教科副科長、講解員顧晨葉說,博物館內陳列的軍墾文物超過4000件,從地窩子復原場景到銹跡斑斑的墾荒工具,無聲訴說著兵團人“獻了青春獻終身”的奉獻精神。

在一師阿拉爾市三五九旅屯墾紀念館,傳承紅色基因正以另一種方式呈現。3月12日,10歲的講解員阿特拉·阿布都熱合曼身著仿制軍裝,正為游客講述“冰峰五姑娘”的故事。

作為“軍墾小兵”研學營的優秀學員,他能準確復述當年女兵們如何在零下30攝氏度修筑烏庫公路。“我想讓更多人知道,我們的幸福生活是前輩用血汗換來的。”阿特拉·阿布都熱合曼說。

自2021年以來,三五九旅屯墾紀念館推出“軍墾小兵”研學營,通過講解培訓與勞動體驗,讓青少年親身領悟兵團人的使命擔當,在實踐中傳承紅色基因。

“紅色研學不是簡單的參觀,而是要讓孩子們在互動中思考‘我從哪里來、該往哪里去’。”三五九旅屯墾紀念館研學部負責人青娟強調,通過角色扮演、故事講述等形式,讓兵團的歷史轉化為可觸摸的記憶,筑牢青少年的家國情懷。

如今,兵團紅色研學活動的形式越來越豐富多樣。除了參觀博物館、紀念館,還有重走沙海老兵路、體驗紅色文化節等活動,讓孩子們在不同的體驗中感受紅色文化的魅力。

“研學+科技” ——在實踐探索中激發創新潛能

近日,在十二師一〇四團“天鵝之鄉勞動實踐教育基地”的智能溫室里,綠意盎然的蔬菜在無土栽培架上蓬勃生長,水霧繚繞間,一群小學生正踮腳觀察生菜根系。

“這叫氣霧栽培技術,營養液通過高壓噴嘴形成氣霧,直接供給植物根部!”講解員話音未落,孩子們已迫不及待記錄下這“未來農業”的神奇。

移步至農田,傳感器宛如敏銳的“土壤衛士”,時刻監測著土壤的成分、濕度等關鍵數據。這些數據實時傳輸至中央控制系統,系統依據數據分析結果,精準調控農田的灌溉、施肥以及松土深度與力度等各項農事操作。

“想要種田不費力,還要懂科學!”昌吉回族自治州第二中學學生楊嘉亮感嘆道。

“天鵝之鄉勞動實踐教育基地”開發的研學游,不僅包含講解參觀、種田等活動,更有農耕古法造紙、植物萃取、自然科普、手工制作等拓展項目。其獨特的教育價值和體驗感,讓學生開闊眼界、增長知識、收獲成長。

“我們基地構建了‘農耕+非遺+科技’課程體系。”新疆樹人全程教育科技發展有限公司教務主任韓騰展示著課程圖表,還有智能種植等現代科技項目。據介紹,“天鵝之鄉勞動實踐教育基地”2024年接待游客超5萬人次。

在新疆天業(集團)有限公司全國科普教育基地,來研學的孩子們仿佛置身于一個充滿趣味與知識的工業世界。在這里,孩子們近距離接觸聚氯乙烯高發泡材料研發的創新成果,深入探究微咸水循環利用技術的精妙之處,還能直觀觀摩先進的工業廢水零排放系統,感受其在環保領域的卓越成效。

孩子們還能投身于一系列富有深度的實踐活動中。親手設計簡易水處理模型,通過搭建裝置、調試流程,真切理解水處理的基礎原理;參與節水灌溉編程挑戰賽,在實驗室模擬化工產品合成過程,探究材料科學在環保中的應用,深層次地了解工業實驗背后蘊藏的科學知識。

“現在的孩子獲取知識的渠道越來越多,實地參觀感受,親子動手操作,都深受孩子們的喜愛。”家住烏魯木齊市的楊麗珍,趁著周末帶孩子來到新疆天業(集團)有限公司全國科普教育基地參觀學習。

研學游,“游”是載體,“學”是目的。兵團探索始終緊扣“自然為基、科技賦能”的主線,讓科技不再局限于課本公式,文化不再塵封于博物館,創新的種子在與自然共舞的實踐中悄然萌發。

“研學+非遺” ——在親身體驗中厚植精神沃土

“孩子們注意看,這個漢代的雙耳陶罐肩部有獨特的弦紋裝飾,這是古絲綢之路商隊用來固定繩索的智慧設計。”在位于三師五十一團的圖木舒克土陶技藝館內,講解員滿懷熱忱地向孩子們介紹著土陶的悠久歷史。

在土陶工藝展覽廳,錯落有致擺放的陶器在柔和射燈的映照下,泛出溫潤且迷人的光澤。從造型簡約古樸、盡顯歲月沉淀的陶罐,到形態靈動、別具一格的陶俑,每一件展品都散發著濃厚的歲月氣息。

來到土陶館制作體驗區,孩子們正在動手制作屬于自己的陶藝作品。“孩子們,先感受泥土的溫度。” 陶藝師劉克林將一塊濕潤的陶土輕輕按在拉坯機轉盤上,示范著如何用拇指在土團中心開孔。

浸泡陶土、用力揉捏,來自喀什市的小游客李湉心正在專注地揉捏陶泥,她的小手沾滿了泥土,但她卻毫不在意,完全沉浸在火與土的藝術魅力中。

在這里,“研學+非遺” 模式正讓傳統文化煥發新生。

“當孩子們捧著親手制作的土陶作品愛不釋手時,文化自信的種子就播撒在了心田。”三師圖木舒克市團委副書記安蓮蓮表示,這種沉浸式體驗不僅為土陶技藝的傳承注入青春活力,更在青少年心中建立起非遺與時代對話的精神紐帶,讓千年匠心在指尖綻放新生機。

而這樣的文化浸潤并非個例。在兵團各師市,形式多樣的非遺體驗正以“活態傳承”的方式,為青少年構筑觸摸歷史、對話傳統的橋梁。

八師石河子市軍墾剪紙,于紅紙翻飛間細述屯墾往事;五師雙河市氈繡布繡,在一針一線中傳承游牧文化;九師白楊市套彩烙畫,憑熾熱匠心延續傳統技藝;十師北屯市燒藍工藝,于烈烈火焰里重煥藝術生機。兵團各師市組織孩子們參與動手實踐,使其沉浸于非遺文化的濃厚氛圍中,深切感受非遺文化的深厚底蘊與無窮魅力。

從紅色場館到科技基地,從田間地頭到冰雪天地,研學游成為傳承兵團精神、促進全面發展的重要載體,為青少年的成長和發展提供更加廣闊的空間。