5月22日,第二十一屆文博會開幕,兵團展區吸引了一批批參觀者駐足。

5月24日,兵團非物質文化遺產傳承人楊新平在第二十一屆文博會兵團展區現場展示套彩烙畫技藝。

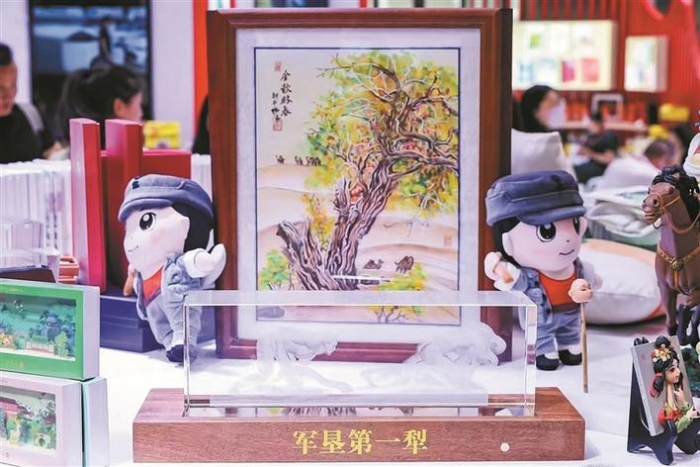

兵團文創展品亮相第二十一屆文博會(攝于5月22日)。

5月24日,參觀者在第二十一屆文博會兵團展區欣賞兵團文創產品。

機器人化身李白,把酒作詩;AI一鍵生成3D定制款擺件;制陶、漢服、套彩烙畫,各具特色的非物質文化遺產項目和展品吸引了八方來客……5月22日開幕的第二十一屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會(以下簡稱“文博會”)猶如一個窗口,向世界展現中國文化產業發展的澎湃動能。

超12萬件文化產品現場展示、4000多個投融資項目現場交易、近200場交易活動同期舉辦……作為“中國文化產業第一展”,文博會不僅是全國文化產業的風向標,也是文明交流互鑒的能量場。

近年來,兵團文化產業憑借獨特資源與深厚底蘊,正發揮出促進經濟發展、服務美好生活、構筑精神家園、促進文明互鑒等一系列巨大作用,但對比文化強省,我們還需在文化產業數字化轉型、品牌IP打造、國際傳播力提升等方面持續發力。

從文博會出發,兵團以文會友、以文博集、以文興業,積極探尋文化產業高質量發展的新路徑。

AI應用場景全面開花

本屆文博會以“創新引領潮流 創意點亮生活”為主題,吸引全球65個國家和地區的305家展商參展,其中,“科技+文化”的創新呈現,是文博會的一個亮點。

機器人擔任迎賓志愿者、演奏水平達鋼琴六級的彈琴機器人、AI陪伴玩具……在文博會上,文化和科技共同驅動的文化產業新業態隨處可見。

步入山東展區,仿佛踏入了一個穿越時空的文化世界,展區以“數智文博 化成天下”為主題,打造步步有驚喜的沉浸式互動新體驗場景。其中,“定陶王陵沉浸式考古時空傳送門”帶領現場游客“挖”開中國最大的“黃腸題湊”墓,“觸摸”2000年前的帝王級木槨紋路。

曾經深藏于歷史長河中的考古場景,如今借助數字技術,讓高冷的考古學成功“破圈”,走進大眾生活。

文博會上,這樣以“新”提質、以“新”促“新”的場景無處不在。

本屆文博會還首次設立人工智能展區,邀請60多家人工智能領域的企業參展,通過AI全應用場景呈現、AI共創互動等環節,解鎖科技與人文融合新體驗。

騰訊科技(深圳)有限公司的“了不起的甲骨文”,借助現代數字技術,讓古老的甲骨文“活”了起來;藍色光標(數字)傳媒集團的“華夏漫游”,帶領觀眾領略我國世界文化遺產與文化瑰寶的魅力;哈爾濱工業大學(深圳)帶來的AR頭顯技術,讓傳統文化煥發科技魅力……從這些“科技范兒”十足的文化產品中,我們不難感知到文化新質生產力發展為傳統文化帶來的張力。

“這幾天,在文博會上深刻感受到,在前沿技術的幫助下,傳統文化不僅‘活’了起來,還以新的呈現形式融入了現代生活,獲得了新的生命力,這都是未來文化產業發展的方向。”新疆富疆優品商貿有限公司董事長張迪說。

在兵團,AI同樣逐漸在文化傳播與旅游產業發展中大放異彩。

在第十一屆昆侖山大峽谷旅游文化嘉年華上,超寫實3D數字人IP“憶琪”化身文旅推薦官發布十四師一牧場文旅地圖,以惟妙惟肖的神態,真實自然的動作,將昆侖山大峽谷的美景一一串聯,通過“AI+數字人”的全新內容輸出,在虛擬和現實融匯中,對昆侖山大峽谷旅游資源進行推介和傳播。

如何更好地推動AI應用于兵團文化和旅游領域?

在積極探索中,新疆兵團軍墾博物館推出數字博物館,游客打開“數字博物館”線上平臺,就可以“漫步”新疆兵團軍墾博物館的“云展廳”;一師阿拉爾市三五九旅屯墾紀念館用數字科技讓展館從“靜”到“動”,增強展品的可視性和可感性。

“文旅產業加速向新質生產力方向發展,大力培育專業人才,不斷強化創新應用,是實現兵團文旅融合高質量發展的必由之路。我們文旅集團也在積極搭建‘兵旅智駕1954’數字化平臺,推出車輛租賃、自駕定制、游玩代訂、私人定制、自駕旅行、兵團好物選購六大線上服務功能,全力打造新疆兵旅自駕游數字化服務中心,推動數字化賦能文旅發展,搭建更多數字文旅新場景,促進數字文旅產業高質量發展。”兵團文化旅游投資集團有限公司董事長助理陶發剛說。

讓非遺成為可帶走的“文化”

對于很多觀眾而言,搜羅各式非遺“珍寶”,看非遺傳承人亮絕活,全方位感受古老文化傳承、創新之美,是打卡文博會的重要理由。

拾起絲線,繡一方江南水鄉的溫柔煙雨……在江蘇展區,刺繡傳承人攜非遺刺繡文化驚艷亮相,展現出非遺與時尚的融合之美。

一張案幾上,茶煙裊裊,茶湯流轉。在“文窗聽茶,博案照月”非遺茶會雅集上,觀眾沉浸式感受潮州工夫茶的魅力。

只要是將中華優秀傳統文化“玩”出新花樣的展區,都不會缺乏人氣。

本屆文博會上的兵團展區里,面塑、套彩烙畫、剪紙等非遺傳承人的現場展示,吸引了不少人的關注。

捏、揉、搓,屏氣凝視;點、切、刻,行云流水……頃刻之間,一個軍墾娃娃的面塑作品躍然而出。本屆文博會上,兵團工藝美術大師王帆現場制作的軍墾娃娃面塑活靈活現、惟妙惟肖,讓人賞心悅目、大開眼界,不少人甚至排隊等著現場學藝。

這幾日,王帆頻繁穿梭于各省市非遺展區與客戶之間,真切地感受到了非遺IP的行業影響力。“這是我第一次參加文博會,愈發感受到非遺IP的開發、打造與商業化運營是一個漫長的過程,沉得住氣的同時還要具備敏銳的市場觀察力。作為非遺傳承人,我希望通過努力,讓兵團的非遺文化能夠借助文博會等平臺,煥發新的生機和力量。”王帆說。

“文化+智造”還讓老手藝煥發出了新活力。

在江蘇展區,江蘇華藝時裝集團股份有限公司藝術總監顧鳴向記者展示了運用南通扎染技藝制作的國潮時裝,他介紹道:“自去年起,我們開始使用我國首條非遺扎染智能機器人生產線,實現了扎染產品智能化生產,效率提升了6倍,精確度達到毫米級。實現標準化生產,讓我們接了不少國內外的大單,也讓傳統非遺技藝從小眾走向大眾。”

傳承老手藝,激活新動力。近年來,兵團深入挖潛非遺技藝和傳統老手藝,積極探索“非遺+文創”“老手藝+文創”的發展路徑,支持和鼓勵手藝人面向市場需求研發文創產品,通過創意性和應用性設計帶動傳統手藝融入現代生活,把“小手藝”做成“大產業”。同時,充分整合資源,推動非遺活態傳承,完善人才培養體系,讓傳承人精進技能、創新技藝。

兵團非物質文化遺產傳承人楊新平說:“當傳統技藝通過文創產品、互動體驗、文旅融合等方式煥發新生,非遺不再只是博物館里的標本,而成為可感知、可參與、可帶走的‘活態文化’。我們也應線上線下齊頭并進,讓‘非遺’走出深閨,走進大眾視野,以匠心雕琢時光,以創新激活傳統,讓非遺不僅是博物館的靜態符號,同時成為躍動在國際舞臺上的鮮活語言。”

文創產品融入現代生活場景

本屆文博會上,北京展區的文創產品憑實力引發了一場“搶購大戰”。

從琉璃冰箱貼、玉淵潭小櫻棉花娃娃到瑞云聚京城?北京中軸線系列木雕燈,每款文創產品都把千年文化“玩”出新花樣。

從建筑構件到自然景致,從詩詞文脈到民俗符號,北京展區10款文創產品的爆火,本質是將千年文化基因轉化為了“可觸摸、可互動、可分享”的生活美學。

在四川展區,龍虎尊杯、鳳鳥蓋碗杯、青銅啾等新穎的文創產品,吸引了眾多年輕人爭相購買。

“三星堆文創產品的設計靈感源自三星堆標志性文物,創新結合現代工藝賦予古老器物新生,讓古蜀文明從博物館展柜走向大眾生活。本屆文博會我們共展出100余款三星堆文創產品,既展現了三星堆文化的多樣性,也體現了傳統與科技、藝術與生活的創新結合。”三星堆博物館相關負責人介紹。

從發間搖曳的昆岡美玉發簪,到永不凋零的長絨棉干花;從綻放石榴花的精致餐具,到能折疊的復古軍墾水壺……本屆文博會上,200余款自帶兵團DNA的文創產品驚艷亮相,讓觀眾于方寸之間領略到兵團深厚的文化底蘊。

在十四師昆玉市的文創展臺上,以“昆岡出美玉”為理念的發簪頗受觀眾青睞。“文創,一定要講好產品的文化故事,再結合市場去做創新開發。”新疆卓品文化創意有限公司銷售經理劉貝貝說,發簪不僅是一個飾品,更是一件微型的文化藝術品,能滿足人們對文創細節的欣賞和實用需求。

“1949年冬,1800多名解放軍戰士頂著風沙與嚴寒……”記者注意到,每一個沙海老兵流沙冰箱貼的后面,都有一個“老兵的故事”。

“我們的設計理念是讓兵團的文化不再是書本、博物館里的印記,而是觸手可及的生活陪伴,滿足游客‘把遠方的故事帶回家’的情感需求。”劉貝貝說。

近年來,兵團鼓勵各師市深耕文化土壤,講好兵團故事,結合文化特色,積極進行文創產品設計創新,在產品開發、品牌打造、工藝傳承、人才培養等方面給予大力支持,努力將“小文創”做成“大流量”。

本屆文博會上,各師市紛紛推陳出新,帶來眾多新穎的文創產品,吸引了大批觀眾駐足挑選。這些豐富多樣的文創產品,不僅推動了兵團文化的傳播,還有效拉動了文旅市場消費。

“‘石河子印象’的杯墊一上午賣出去50多個,同系列的冰箱貼、紙巾也很受歡迎。本屆文博會上,我們帶來了50多種融入現代生活元素的文創產品。”石河子市沐彬文化藝術有限公司市場部負責人王士寧說,通過參展我們深刻感受到,文創產品已不能僅限于產品本身,還要圍繞“有趣”“有用”做文章,優化文化產品供給結構,提升文化產業整體競爭力。

如今,豐富的文創產品已成為兵團文化產業的一股重要力量,一個個“出圈”的文創產品正為兵團文化產業注入新的發展動力。

“文創產品不僅是一個個‘物件’,更關系文化傳承和消費提振,市場化手段是傳統文化‘活’起來的關鍵。我們鼓勵各師市深挖本地文化、用戶需求與技術創新的結合點,讓文創產品兼具實用價值,提升產品的體驗感和互動性,讓傳統文化以新穎形式融入現代生活。”兵團文化體育廣電和旅游局政策法規處處長邢雪梅說。