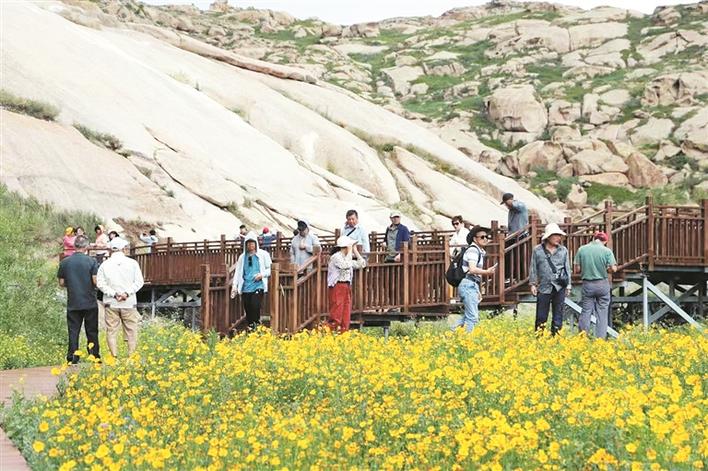

7月12日,五師雙河市怪石峪景區山花爛漫,吸引大量游客。圖為游客在景區拍照打卡。五師雙河市聚焦“文旅之城”發展定位,加快推進山地運動帶、田園風光帶、自然探秘帶、邊境風光帶、怪石峪景區帶“五帶”建設,開創文旅產業高質量發展新局面。

在五師雙河市雙河古道溫泉康養中心,身著唐裝的不倒翁小姐姐與游客互動(資料圖片)。近年來,五師雙河市依托北疆全域旅游資源,積極做好文旅融合“大文章”,通過不斷完善旅游基礎設施建設,豐富旅游業態,促進文旅消費不斷升溫。

顧客在選購“靈峪雙河”品牌系列產品。五師雙河市依托豐富的農副產品和特色種植養殖資源,持續推進“靈峪雙河”農產品區域公用品牌的推廣使用,有力促進了農業增效,職工增收。

五師雙河市“紅星耀雙河”陳列館內,游客在“遇見雙河”數字文化空間與AI數字人“阿史那云伊”互動(資料圖片)。為讓游客能更深層次地感受紅色文化,陳列館主展廳通過聲、光、電等多媒體手段和數字化、信息化的現代技術,全方位提升陳列館展品的展示水平和效果。

7月11日,五師九〇團電商小分隊在“雙河蜜”甜瓜種植基地直播銷售甜瓜。該團充分利用得天獨厚的氣候和土壤條件,種植西瓜、甜瓜,并采用“科研院校+團場+合作社”的發展模式,著力打造綠色有機“雙河蜜”西甜瓜品牌。如今,“雙河蜜”品牌甜瓜已經走出新疆,暢銷上海、廣東、山東等地。

中華大地上,歷史文化的長河奔流不息,從未停歇。

“只有全面深入了解中華文明的歷史,才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。”黨的十八大以來,習近平總書記對于探尋中華文明、守護中華文化始終飽含深情、念茲在茲。

在祖國版圖的最西北處,博爾塔拉河、精河滔滔不息,流淌千萬年,雙河之畔更有中華文脈綿延千年不絕。

五師雙河市的得名與公元658年唐朝在西北疆域設置的雙河都督府有關。據新疆地名學會2011年7月5日給自治區民政廳的《關于對兵團第五師擬設市名稱的論證意見》中,同意五師雙河市命名的一個重要原因是“歷史淵源久遠、文化內容厚重……‘雙河’為歷史地名,源于唐朝曾在博爾塔拉設雙河都督府”。

如何讓歷史文化以多元方式融入當代五師雙河市經濟社會發展,成為推動城市更新、鄉村振興、產業升級的動能?如何讓千年文明“活”在當下、賦能未來?五師雙河市通過系統性挖掘、創造性轉化、融合性發展,奏響一曲歷史文化傳承創新的時代交響。

深挖文化根脈:激活“沉睡”的歷史文化資源

“我是元宇宙數字人云伊,也是大唐雙河郡都督府的‘春陽牡丹’阿史那云伊郡主……”連日來,在五師雙河市“紅星耀雙河”陳列館內,大量參觀者來到該館“遇見雙河”數字文化空間,與一個“穿越”而來的女子邂逅,傾聽她的故事,重溫雙河之畔綿延千年的歷史,品味這座兵團新城的文化底蘊。

“歷史文化是祖先留給我們的一封長信,解讀這封信,賦予它新時代的意義,是我輩后人最浪漫的回信。”站在展廳內,五師雙河市黨史研究辦主任李玲君感慨萬千。

建立城市,是兵團人屯墾戍邊事業發展的一大跨越,隨著高樓的崛起、經濟的發展……人們對于美好城市的追求越來越高。

言而無文,行之不遠。相較兵團其他師市,五師雙河市資源稟賦并不突出。如何真正把脈城市內在肌理,塑造城市獨特的個性與風范?五師雙河人陷入了深深的思考。

“歷史文化遺產是彰顯城市特色的關鍵因素,讓歷史文化為雙河市發展賦能,成為師市黨委關注的重點。”五師雙河市黨委宣傳部常務副部長馬文說。

然而對于這座年輕的兵團城市來說,歷史不夠深厚、文獻資料相對匱乏。面對困難,五師雙河人沒有氣餒,而是下大力氣開展史實發掘考證工作,成立專班對雙河都督府歷史文化進行研究,將梳理史書典籍與動員專家學者調研考證相結合,進行歷史文化追溯,厚植雙河市的城市歷史文化底蘊。

雖有史書對雙河都督府的明確記載,但是這些遠遠不夠,雙河的歷史文化需要更加生動的代表。

“一方千年前的墓志,為我們的工作打開了突破口。”李玲君告訴記者,研究人員從浩如煙海的史料中,發現一篇論文,記載了河南洛陽師范學院搜集到的《唐張羲之夫人阿史那氏墓志》,其上赫然記錄著雙河郡都督愛女阿史那氏與唐朝武將張羲之美滿婚姻的史實故事。

“得此成果,讓我們振奮不已。”為了進一步證實,李玲君奔赴河南洛陽,親眼見到墓志石碑。

“跨越千年,幸好未與她失之交臂。”李玲君說,她的故事是雙河都督府作為中華大一統國家邊疆治理、民族交融歷史的生動體現、有力見證,更承載了祖先與后輩共同的情感記憶。

創新開發路徑:讓傳統“對話”現代

透過全息互動屏,與“阿史那氏”對望,人們仿佛穿越千年,聽見了歷史的呼吸,看見了文明的光芒。

“阿史那氏的完整姓名已無從可考,我們便為她起名為‘云伊’,讓她成為承載文明密碼的時光信使,成為雙河故事的主角。”李玲君告訴記者,秉承著保護與開發并重的原則,近年來,五師雙河市致力于用多元手段實現傳統文化的現代表達,讓傳統歷史文化在現代雙河煥發新生機。

2021年,五師雙河市成功申報中央引導地方科技發展項目“數字雙河都督府”,獲得專項支持資金。此后,五師雙河市利用2年多時間,開展歷史資料梳理和數字孿生技術系統開發設計。2024年7月,該項目成果獲得國家版權局頒發的計算機軟件著作權登記證書,形成該師市首份數字資產權益。

與此同時,該師市還多方籌集資金建設“遇見雙河”數字文化空間。其間,數字電影《遇見雙河》以云伊的故事為主線,介紹雙河地域自古以來的多民族大一統歷史;建設全息互動屏,用云伊的數字形象承擔項目簡介、問答互動、換裝拍照等功能;建設了歷史知識普及互動墻、雙河都督府建筑模型及移動打卡布景等。

“《遇見雙河》以史書開頭和結尾,以典籍史載為基礎和依據,在歷史和現實的結合、文化和價值的統一中,厚植雙河市的城市歷史文化底蘊,延續城市文脈、涵養城市精神,是‘讓書寫在古籍里的文字活起來’的具體實踐。”馬文表示,創建“遇見雙河”數字文化空間,既是對雙河都督府這一歷史文化遺產的數字化保護,也是適應雙河市創建“文旅之城”的需要,即挖掘雙河都督府這一歷史文化遺產的當代價值,用現代數字科技賦能,實現創造性轉化和創新性發展。

文化的手,撫慰的是心靈,勾連的是歷史,傳遞的是同根同源的溫度。

“以鑄牢中華民族共同體意識為主線,在共同的歷史和文化追溯中,講述雙河故事,表達同宗同源的文化認同內涵,才能讓更多各族職工群眾沉浸式感受中華民族共同體基因和血脈傳承,有形有感有效加強思想引領,牢固樹立正確的中華民族歷史觀,堅定文化自信。”五師雙河市黨委常委、副政委郭曉軍表示。

融合賦能產業:文化與經濟的雙向奔赴

“持續推進‘靈峪雙河’農產品區域公用品牌的推廣使用,及時為團場、企業提供政策支持,做好公用品牌的推廣使用和幫扶引導,為師市經濟高質量發展添動力。”4月16日,五師雙河市市場監管局舉行了一場特殊的培訓,參訓人員系統學習了如何把握品牌的系統化工程思維與推進方法,打造具有區域特色的品牌,提升師市特色優質產品價值。

近年來,我國消費市場呈現出“興趣導向型消費”的新格局,“IP經濟”蓬勃發展。如何把雙河都督府的“歷史文化IP”開發出更多、更豐富的價值,為經濟社會注入可持續發展動力,五師雙河市一直在積極探索。

“‘靈峪雙河’農產品區域公用品牌就是我們創新運用文化IP助推鄉村全面振興的生動實踐。如今,以品牌為著力點,積極拓展農產品銷售渠道,推進農業綠色發展,全力塑造農業新優勢的態勢逐漸形成。”五師雙河市農業農村局副局長鄒勁松告訴記者。

通過“文化+”模式,五師雙河市文旅、商品等領域正打造全新增長極。

在文旅融合方面,五師雙河市圍繞“山水硬環境和文化軟實力”理念,不斷完善文旅要素配給,做好文旅融合“大文章”,以旅游品牌創建為抓手,持續提升旅游服務質量。圍繞創建A級旅游景區、星級酒店、星級農家樂、鄉村旅游重點村等任務,因地制宜將一些軟硬件相對較好的景區景點、酒店、農家樂、連隊進行提檔升級。據統計,2024年,該師市共接待游客380.1萬人,較上年增長27.18%,游客累計消費18億元,較上年增長29.92%。

在商品賦能方面,五師九〇團注冊“雙河蜜”西甜瓜品牌,探索采用“科研院校+團場+合作社+基地”模式,下功夫調優農產品結構,擴大西甜瓜種植面積,推動特色瓜果產業化發展,有效帶動了職工群眾多元增收。目前,“雙河蜜”西甜瓜已成為該師市的“名優特產品”。

歷史文化的生命力,在于與時代共振。

五師雙河市的歷史文化,正將根與葉、過去與未來,編織進高質量發展的細密紋理中。相信未來,雙河不僅是這座城市的地名,也是這座城市的“招牌”,聽到便能聯想到盛唐西域的駝鈴悠悠,看到便能展示出新時代兵團的勃勃生機。